延續〈撥開迷霧:為何我們難以談論失去?〉

當一個家庭經歷孕產失落時,社會往往只看見表面的悲傷,卻忽略了許多更深層、更複雜的情緒,而這些被忽略的部分,正是影響復原過程的關鍵。

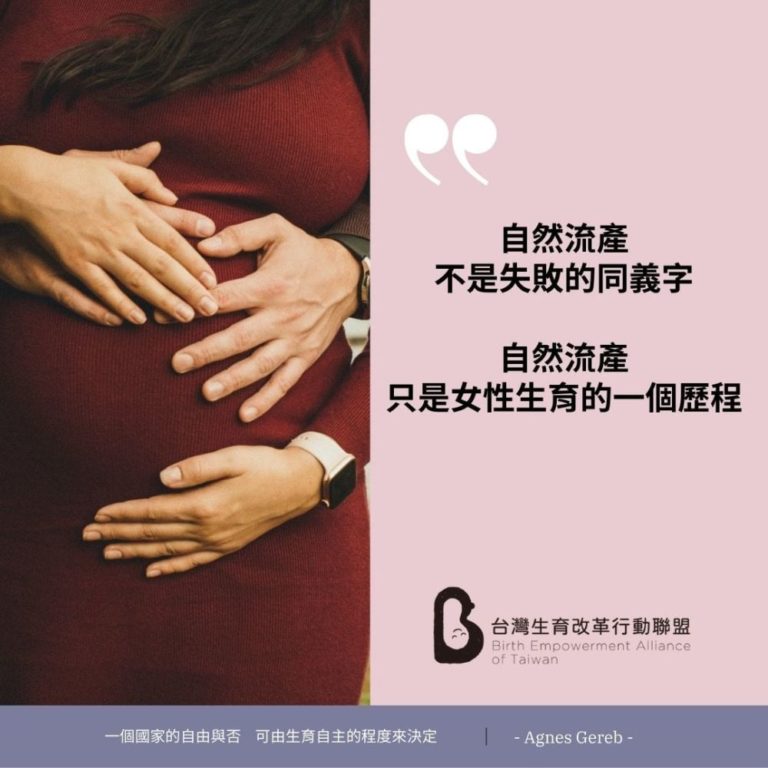

- 無盡的自我責備:「那不是我的錯,但是……」是許多女性的心聲。她們會在腦中不斷覆盤,即便理智上知道原因,情感上卻難以擺脫自責的枷鎖。

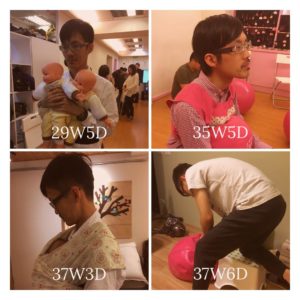

- 伴侶的悲傷:我們常常忘記這份失落同樣屬於伴侶。一位男性在手冊中寫下,他的悲傷來自於「不知道孩子會去哪裡」,因為未曾謀面,連思念都缺少憑藉。伴侶們時常為了扮演堅強的支持者,而選擇壓抑自己的情緒。

- 同志家庭的雙重隱默:同志伴侶的處境往往更加艱難。他們不僅要承受失落,還須面對跨國求子的巨大身心與經濟壓力,他們的悲傷在現行法律框架下,更不被看見。

- 對未來懷孕的焦慮:經歷過小產後,下一次的懷孕不再是單純的喜悅,而是充滿了緊張與小心翼翼,這份焦慮會深深地影響著未來的孕產經驗。

當這些經驗被忽略,只會導致孤立與沉默,甚至造成伴侶關係的裂痕。那麼,一個理想的支持環境該是什麼樣子?綜合所有分享者的故事與專家的建議,答案都指向一個溫柔、接納且不批判的環境。這包含:

- 無條件的陪伴:不需要忙著給建議或追問原因,只要單純地「陪」。

- 有意識的聆聽:讓當事人主導對話的節奏,避免使用「你還年輕」、「再試一次」等可能造成二次傷害的「鼓勵」。

- 專業且多元的支持網絡:相關單位應整合產科醫師、助產師、心理諮商師、中醫師等多方專業,提供全方位的照護。

- 肯認悲傷的權利:讓孕產失落家庭知道「不需要馬上好起來」,承認他們的經歷,是一件值得被鄭重對待的生命事件。

理想的藍圖:打造一個涵蓋所有人的支持生態系

現實中,我們最缺乏的,正是一個從認知教育到情感支持的整合性社會安全網。從前端衛教的不足、伴侶支持系統的匱乏,到後續心理資源的斷層,處處是漏洞。而「懷孕未滿三個月不能說」的文化禁忌,更常讓這份悲傷在發生時,因無人知曉而求助無門。

生動盟理想的支持系統,是一個以家庭為中心、涵蓋所有孕產可能性的「生態系」:

- 對經歷者:從備孕期就獲得包含流產可能性的完整資訊,並在事後能立即連結到整合式的身心照護,以及能安心請法定的「流產假」的友善職場氛圍。

- 對伴侶:有專門的諮詢服務與同儕團體,承認並承接他們的悲傷。

- 對支持者:提供清晰的指引,讓他們知道如何成為穩定而有效的支持力量。

- 對所有家庭:無論性傾向或婚姻狀態,都能獲得必須的孕產支持。

如同自然流產支持手冊的名字——《停泊》,生動盟希望每一個在風浪中的家庭,都能找到可以短暫停靠、獲得補給、再重新前行的港灣。讓每一次的孕產經驗,無論結局如何,都能被整個社會溫柔地接住。